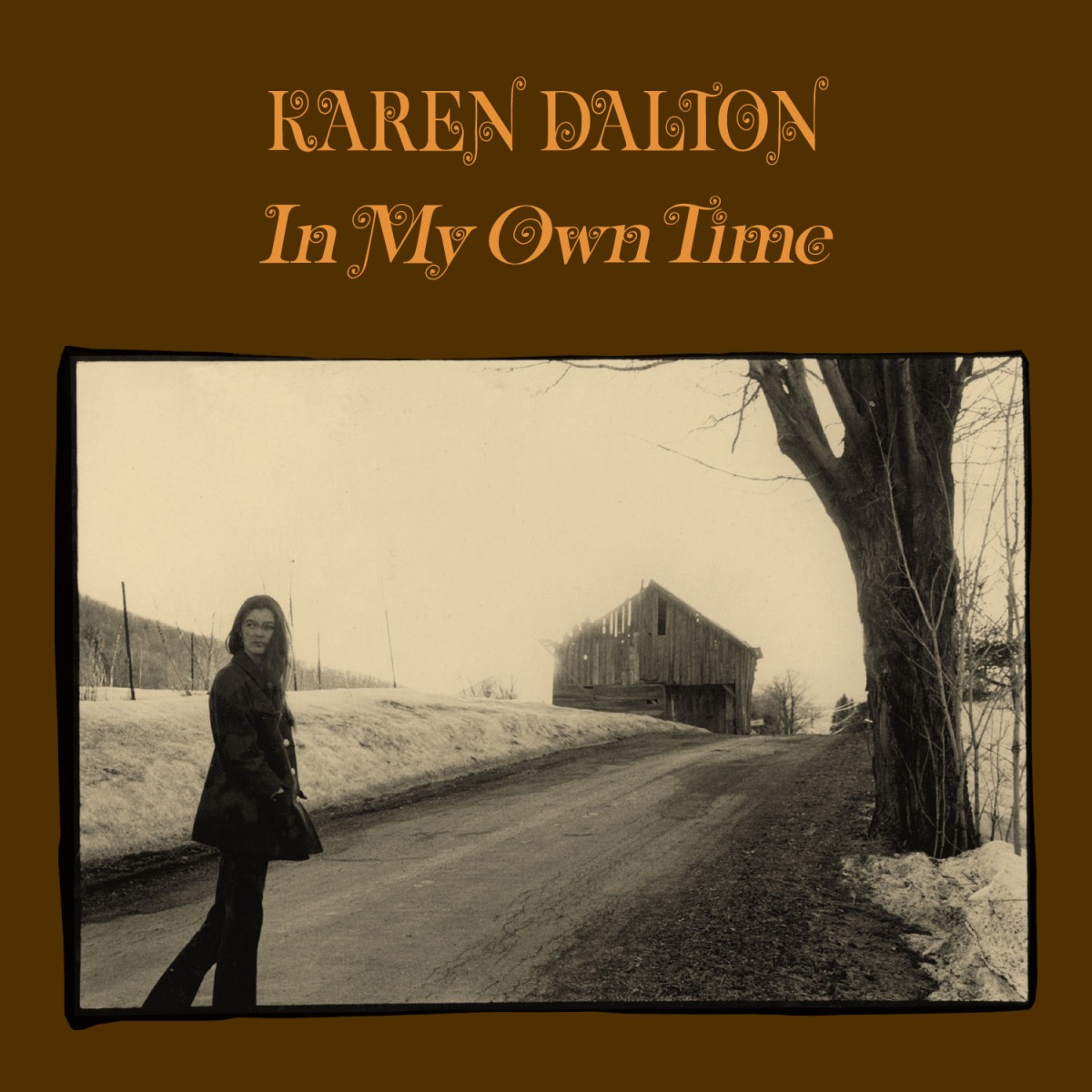

La foto de la cubierta del disco [In My Own Time, 1971] no contiene códigos secretos. Al contrario, dice la verdad textual: una mujer vestida de oscuro, el suelo embarrado del camino hacia las ruinas de un granero, la nieve que mutila el paisaje invernal…

Karen Dalton (1937-1993), al contrario, pasó por el mundo conjugando el verbo esconder, aquejada de mucho dolor, reteniendo un latido mortuorio que sólo dejaba presentir cuando cantaba.

Vivió y fracasó: ése es el resumen más justo. Tres matrimonios antes de los 21 años, tres rupturas, dos hijos, una errancia desatinada, alcoholismo y heroína, VIH. Sólo un par de discos, pero de tal calado que puedes palpar en cada surco el peso de tanto resbalón.

Las pocas canciones que nos dejó Dalton son para oídos y almas cansadas. Cantaba versiones porque consideraba que no era necesario componer nuevas canciones si otros han escrito lo que deseas decir. Eligiese lo que eligiese (Motown, country, pop…), todo sonaba a lamento. Nunca buscó el premio de la fama, trastabilló una y otra vez y murió a los 56 años, tan olvidada que ni siquiera están claras las circunstancias —sida, dicen unos; abandono, sostienen otros—.

Tras irse a los 22 años de la ciudad natal, Enid, Oklahoma, aterrizó a mediados de los años sesenta en los antros del Greenwich Village donde estaba naciendo el nuevo folk. Dejó con la boca abierta a todos los niñatos blancos que leían a Sartre y soñaban con ser existencialistas. Bob Dylan, que la acompañó a la armónica tres o cuatro veces, escribiría muchos años más tarde en su libro de memorias que Dalton «era la mejor, la más pura y descarnada, cantaba como una cantante de blues y tocaba la guitarra como Jimmy Reed».

Hizo falta poco, porque es casi lógico cuando escuchas como pasa Dalton sobre las melodías con voz trémula y espíritu sufriente, para que la comparasen con Billie Holiday. Alguien dijo que sus interpretaciones eran demasiado bluesy para los folkies y demasiado folkies para los bluesy.

Otros sostuvieron que el dolor intenso que emanaba de la voz de Dalton provenía del factor genético: le atribuyeron sangre cherokee aunque se trataba de un error que alguien difundió para intentar venderla como racial: sus ancestros procedían de una tierra de turba negra, Irlanda.

Barrida de la escena por la locura incendiaria de los años setenta, la gran cantante se perdió en la miseria del vino barato, heroína y la codeína a la que se enganchó tras un largo tratamiento dental. En 1985 fue diagnosticada como seropositiva del virus del sida. Murió unos años más tarde. No le quedaban apenas amigos.

Dejó sólo dos discos, reeditados y ampliados con alguna colección de grabaciones perdidas cuando Dalton, que sólo entró dos veces en un estudio de grabación, fue redescubierta y mencionada como primogénita hija de la oscuridad por artistas contemporáneos como Nick Cave, que la considera la mejor cantante de blues de la historia.

En 2015, once mujeres —entre ellas Sharon Van Etten , Patty Griffin, Lucinda Williams e Isobel Campbell— grabaron Remembering Mountains: Unheard Songs By Karen Dalton, que editó la discográfica Tompkins Square. Eran letras de canciones nunca publicadas por Dalton que sirvieron para paliar la equivocada idea de que, si bien transmitía como casi nadie las articulaciones de la pena, no daba la altura como compositora.

Una sola recomendación: no escuchen a Karen Dalton si buscan felicidad. En sus canciones sólo manda la pena.